Related Articles

- 01 12月 16

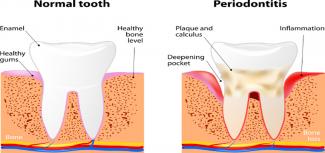

- 13 5月 18確かに、歯の清掃は口腔の健康に最適ですが、全身の健康も改善できることをご存じですか?歯磨きやデンタルフロスは、歯や歯茎の健康を保つために重要です。しかし、実際には妊娠中や妊娠を望んでいる女性にとってより重要かもしれません。

- 30 4月 17母体の老化に関わる生殖能力についての課題は、受胎を望んでいる人々にとって、かつてないほど高まっている関心事です。

- 13 10月 15

- 06 10月 14

- 05 10月 16

- 03 5月 17

- 16 5月 16

- 20 12月 16

- 25 5月 16

- 08 6月 15

- 31 10月 17妊娠糖尿病(GDM: gestational diabetes)は、それまで糖尿病ではなかったものの妊娠中に糖尿病を発病した女性の、耐糖能異常を言い表すための診断です[1]。カナダ人妊婦の8-18%が罹患し[2]、妊娠およそ24週後のスクリーニングが推奨されています[5]。妊娠糖尿病は太り過ぎや肥満の女性で起こることが多いことも知られており、母子共に、子癇前症を含む複数の合併症のリスク上昇との関連があり、出生体重が通常よりも大きくなるため帝王切開分娩の必要性が高まります[5]。更に懸念されることに、妊娠糖尿病の母親が典型的なII型糖尿病(T2DM: type 2 diabetes mellitus)を妊娠後に発症するリスクが20-50%となります[4]。

- 16 1月 16

- 16 5月 16

- 16 1月 16

- 10 3月 14'; $link = url($path, array('absolute' => TRUE)); $nid = arg(1); if ($nid == 201403){ ?> download pdf

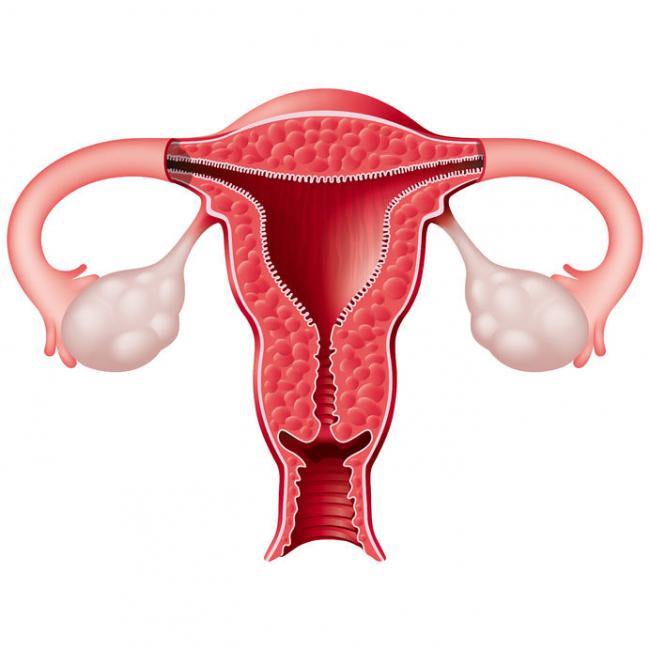

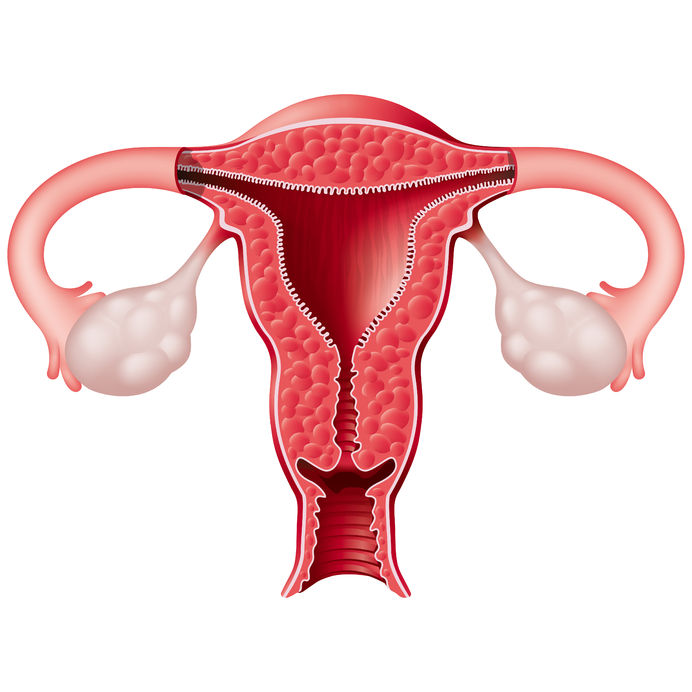

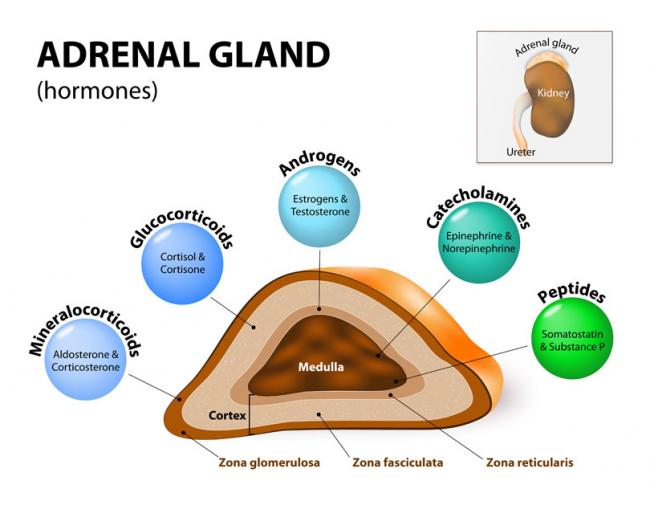

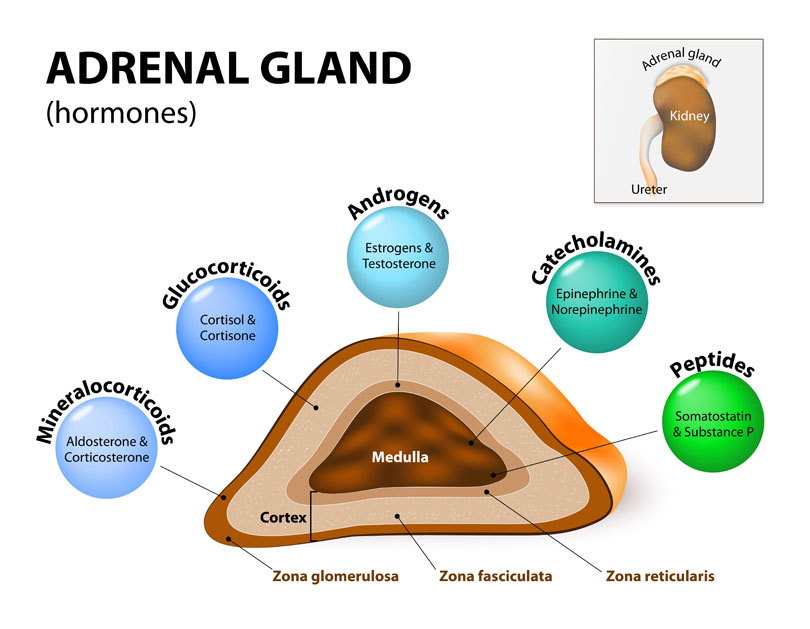

多嚢胞卵巣症候群(PCOS: polycystic ovary syndrome)は排卵機能不全および(テストステロンおよび関連する男性ホルモンの過活性として定義される)高アンドロゲン血症によって起こる病態です。多嚢胞卵巣症候群は、生殖可能年齢にある女性たちのおおよそ10%が罹患しており、不妊症の良くある原因の一つです。しかし、多嚢胞卵巣症候群の女性たちはしばしば、甲状腺や副腎系のような他のホルモン軸でのよりわずかな混乱にも悩まされています。この記事では、これらの系が多嚢胞卵巣症候群に関連する不妊症に果たす役割について探求します。多嚢胞卵巣症候群の根底にある問題に加えてライフスタイルに基づいた治療法(これは多嚢胞卵巣症候群の女性たち全てにとって治療の第一選択となるべきです)ついて述べることから始めましょう。30 9月 16あなたの家庭医が“受胎前医療”―子供を授かるのに先がけて、あなたとあなたのパートナーとが可能な限り健康になるのを助けるための治療およびカウンセリングのことですが―の正当性を強く信じていることに疑問の余地はありません。03 2月 1513 4月 1503 5月 17

多嚢胞卵巣症候群(PCOS: polycystic ovary syndrome)は排卵機能不全および(テストステロンおよび関連する男性ホルモンの過活性として定義される)高アンドロゲン血症によって起こる病態です。多嚢胞卵巣症候群は、生殖可能年齢にある女性たちのおおよそ10%が罹患しており、不妊症の良くある原因の一つです。しかし、多嚢胞卵巣症候群の女性たちはしばしば、甲状腺や副腎系のような他のホルモン軸でのよりわずかな混乱にも悩まされています。この記事では、これらの系が多嚢胞卵巣症候群に関連する不妊症に果たす役割について探求します。多嚢胞卵巣症候群の根底にある問題に加えてライフスタイルに基づいた治療法(これは多嚢胞卵巣症候群の女性たち全てにとって治療の第一選択となるべきです)ついて述べることから始めましょう。30 9月 16あなたの家庭医が“受胎前医療”―子供を授かるのに先がけて、あなたとあなたのパートナーとが可能な限り健康になるのを助けるための治療およびカウンセリングのことですが―の正当性を強く信じていることに疑問の余地はありません。03 2月 1513 4月 1503 5月 17

月刊ニュースレター

サブスクリプションを保存できませんでした。もう一度やり直してください。

サブスクリプションは成功しました。